Nature Communications: 益生菌DNA微胶囊马达

4月22日,同济大学材料科学与工程学院胡勇教授团队在《自然·通讯》(Nature Communications)上在线发表了题为“Acid-resistant chemotactic DNA micromotors for probiotic delivery in inflammatory bowel disease”的研究论文。

聚合物微球在益生菌递送中逐渐受到关注,该微球在封装益生菌后亦可称为聚合物微胶囊。聚合物微胶囊为益生菌提供了类似天然细菌胞外聚合物(EPS)的环境,有助于提高益生菌的抗逆性、维持其生物活性和增殖能力。由于传统聚合物的酸耐受性不足,现有的聚合物微胶囊对益生菌的酸保护效果仍不理想。目前,提高聚合物微胶囊对益生菌酸保护效果的策略主要集中在提高分子网略交联度。研究发现,较致密的分子网络能更好地限制H+离子对封装益生菌的侵袭。然而,静态高交联度不仅抑制益生菌的代谢活性,还会阻碍其在肠炎组织的有效释放。除此之外,现有聚合物微胶囊缺乏对炎性信号的趋化能力,即不能满足向肠炎组织主动输运益生菌的迫切需求,面临着益生菌在病灶部位驻留时间短、定植数量少等挑战,极大影响益生菌疗法对炎症性肠病的治疗功效。

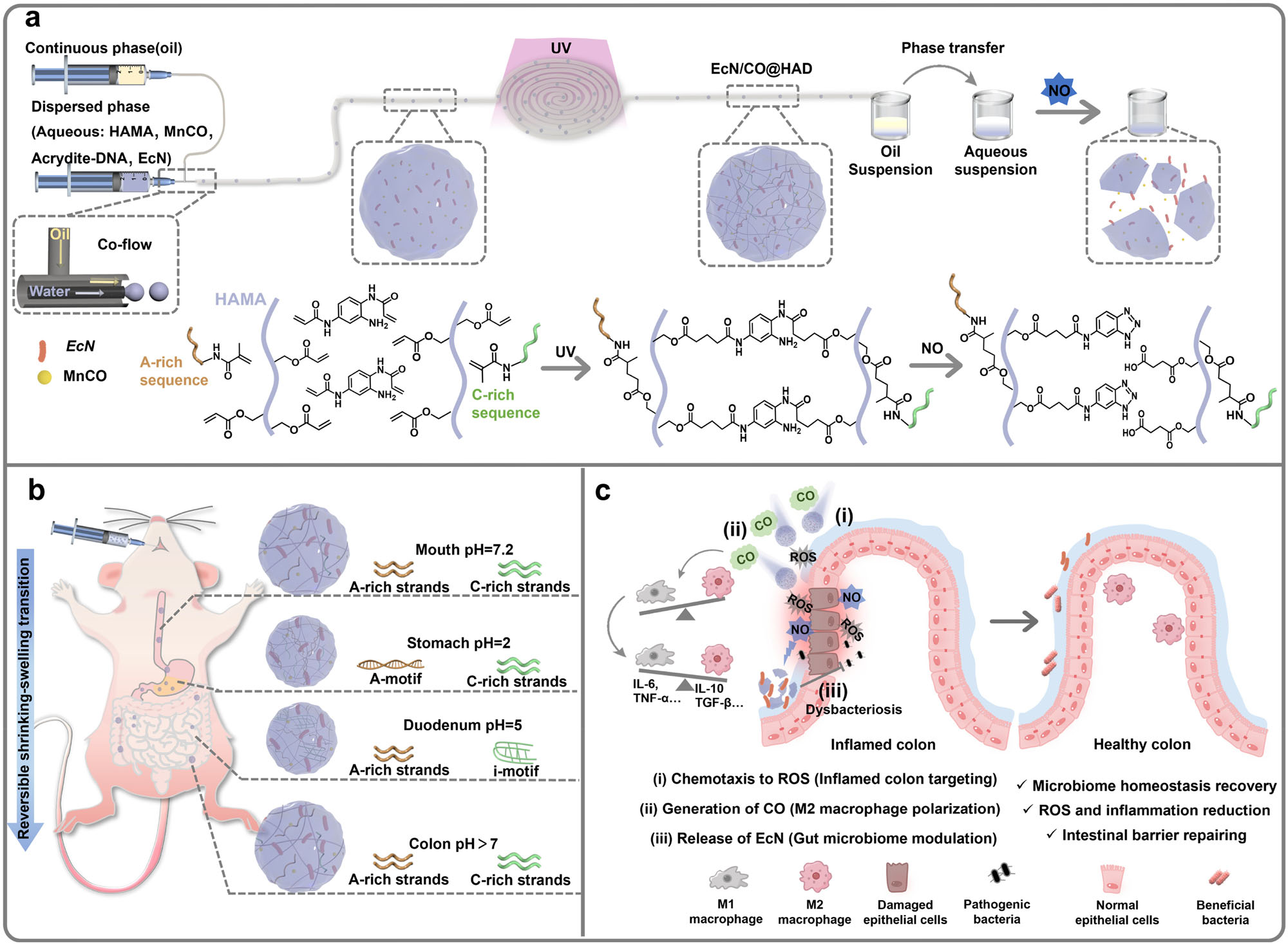

为此,我院胡勇教授课题组设计一种具有酸适应和炎症趋化能力的DNA微胶囊马达益生菌递送体系。该研究团队采用液滴微流控技术制备尺寸均一且单分散的油包水微液滴,并在该液滴水相中引发丙烯酸酯改性的寡核苷酸序列交联形成微胶囊。经口服后,当微胶囊到达胃部和十二指肠时,寡核苷酸序列组装成A-motif和i-motif结构,进而提高微胶囊分子网络的交联度,以抵御H+离子体对益生菌的侵袭。当微胶囊抵达结肠后,寡核苷酸二级结构解组装为单链分子,使其交联度降低至初始水平。

此外,在微胶囊制备过程中,将炎症微环境响应型气体供体分散其中,赋予其定向趋化肠炎组织的能力;将炎症微环境敏感型分子作为交联剂,使微胶囊在肠炎组织区域解体,以定点释放封装的益生菌。基于以上机制,微胶囊重塑了肠道病变组织中菌群稳态,修复了炎症性肠病模型肠道屏障。

图1. 益生菌DNA微胶囊马达的制备示意图与炎症性肠病治疗的机理图

同济大学材料科学与工程学院为论文唯一完成单位,胡勇教授为论文唯一通讯作者,学院2023级材料科学与工程专业博士生赵梓楠为论文第一作者,该研究得到了国家级高层次青年人才计划、国家自然科学基金等项目资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-59172-9